人間がこんなにも

哀しいのに

主よ

海はあまりにも

碧いのです

外海町にて

私は今、長崎市外海町に来ています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が外海町という地名をはじめて知ったのは、今は亡きSさんが病気になられる数年前、娘さんと旅行されて、「今長崎に来ています。明日は遠藤周作文学館のある外海町に入ります」という便りを旅先から下さったときだった

。

それ以来、私も行ってみたいなあと思い思いしているうちに、Sさんは思いもかけぬ早さで帰らぬ人になってしまった。

その年の夏、「現代文学を楽しむ会」の読書会で遠藤周作の作品「沈黙」がテキストに取り上げられた。

とても重いけれども深い感動の残る小説だった。 その「沈黙」の舞台こそ「外海町」なのだ。

私の中で、いよいよ (外海町へ行ってみたい) という思いが強くなり、次の年の夏、福岡の息子のところに行った帰り、思い切って一人で足を延ばした。

長崎駅からバスを乗り継いで1時間半、西彼杵半島の西側真ん中あたりに外海町はあった。

民家と小さな段々畑が山の斜面に点在し、碧い海と山の緑につつまれた村は、

かつてキリシタン迫害に耐えながら信仰を密かに守り続けた隠れキリシタンの里だ。

明治になってキリスト教禁制が解かれ、フランスから赴任してきたド・ロ神父の尽力によって困窮していた村の人たちの生活は物心両面で大きく向上した。

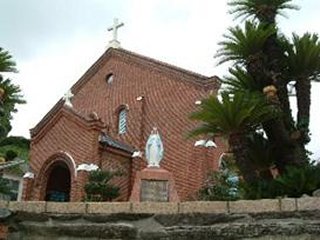

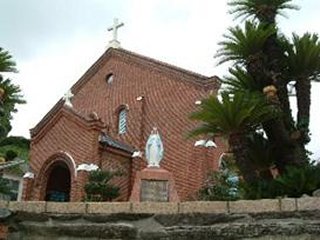

そのド・ロ神父の功績をたたえて建てられたド・ロ神父記念館や、ド・ロ神父自身が建てたという白く輝く出津教会、「沈黙」の舞台になった(小説の中ではトモギ村という)赤レンガ造りの黒崎カトリック教会、隠れキリシタンの特異な歴史と文化を伝える民族歴史資料館、などの施設があり、少し離れた角力灘に面した美しい景観の丘の上に「遠藤周作文学館」がある。

沈黙の碑

それらの施設を、カーブや坂になった細い道を歩いて見学していく道すがら、すれ違う村の人たちの柔和な笑顔や、下校してくる子供たちの、向こうから「こんにちは」と声をかけてくれる人なつっこさが、一人で始めての土地に来ている心細さを忘れさせてくれるのだった。

ド・ロ神父記念館では、90歳近いお年のシスター様がオルガンを弾いてくださって一緒に賛美歌を歌った。(歌えないという私に大きな歌詞カードを出してくださって、一緒に歌いましょうと、無理やり歌わされたのであったけれど)

民族歴史資料館では、バスを待つ間、朴訥で穏やかなお人柄の館長さんとお話する時間があった。

「本当はもっと観光に力を入れるべきかもしれないのですが、ここ(外海)の良さを失いたくないのです」と仰った館長さんの言葉が強く心に残った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あれから3年半が経った今年の正月、Mさんと会ったときに、一度外海町に行ってみたいと仰るMさんと、もう一度外海町へ行ってみたいと思っていた私の間で話がまとまり、今回の外海町再訪になったのです。

あれから3年半が経った今年の正月、Mさんと会ったときに、一度外海町に行ってみたいと仰るMさんと、もう一度外海町へ行ってみたいと思っていた私の間で話がまとまり、今回の外海町再訪になったのです。

けれども、前回来た時は長崎県西彼杵郡外海町だった外海町は、隣接の町村と合併して、今は長崎市外海町になっているのです。

町の様子もすっかり変わっています。

町の中をカラフルなコミュニティーバスが走り、遠藤周作文学館へ通じる道路は広くきれいに整備され、文学館の真向かいには「道の駅」が出来て観光客で賑わっています。

民族歴史資料館のあの館長さんにお会いしたいと思って資料館に訪ねましたが既に定年退職されて、新しい館長さんに代わっていました。

ド・ロ神父記念館のシスター様にもお会いしたいと訪ねましたが、其処ではシスター様は、5・6人の人に囲まれて取材を受けておられて、声をかけることは出来ませんでした。

段々畑の間の細いくねくねした道も、工事中で、まもなくきれいに整備されるのでしょう。

町が大きくなり、きれいになり、活性化するのは喜ばしいことに違いありません。けれども「本当はもっと観光に力を入れるべきかもしれないのですが、ここ(外海)の良さを失いたくないのです」と仰った、前の民族歴史資料館の館長さんの言葉が改めて思い起こされるのです。考えてみれば、あれから半年後に合併されているのです。あの時既に合併の話は決まっていたことになります。そのことには一言も触れられなかった館長さんはどんなお気持ちで話されていたのでしょう。

そういえばあの時、遠藤修作文学館へ通じる道路が工事の真っ最中だった・・・と思い出しました。

(あの時の私には、それが何のための工事なのかを考える余裕も、尋ねて見る余裕もなかったのです)

今、丘の上の遠藤修作文学館の中だけは以前と変わりなく、眼前に広がる美しい景色を取り入れて、ゆったりと時間が流れています。

2008年4月30日・記

戻る

あれから3年半が経った今年の正月、Mさんと会ったときに、一度外海町に行ってみたいと仰るMさんと、もう一度外海町へ行ってみたいと思っていた私の間で話がまとまり、今回の外海町再訪になったのです。

あれから3年半が経った今年の正月、Mさんと会ったときに、一度外海町に行ってみたいと仰るMさんと、もう一度外海町へ行ってみたいと思っていた私の間で話がまとまり、今回の外海町再訪になったのです。